近年、医療の現場でも

「AI(artificial intelligence:人工知能)」

という言葉をよく耳にするようになりました。

しかし、クリニック経営にどう役立つのか

分からない、と感じている先生方も

多いのではないでしょうか。

今回は、AIの基本を簡単にまとめ、

診療やクリニック経営における

具体的なメリットをわかりやすく解説します。

AIとは何か?

実は、AIについての明確な定義は存在しません。

厚生労働省が2017年に開催した

「保健医療分野における

AI活用推進懇談会」によると、

AIは以下のように定義されています。

「大量の知識データに対して、高度な推論を的確に行うことを目指したもの」(一般社団法人人工知能学会設立趣意書からの抜粋)

また、AIの大きな特徴の1つが「機械学習」です。

従来の機械学習では、

“どんな情報を使って判断させるか”を

人が工夫して決めなければなりませんでした。

しかし2025年現在では、

人間の脳神経回路のような

ネットワークを組むことで、

人が事前に設定をすることなく

コンピューター自らが大量のデータを学習し

法則性などを発見していく、

「ディープラーニング(深層学習)」

という手法が一般的となっています。

ディープラーニングにより、

AIの精度が大きく向上したと言えます。

医療AIと実際の活用例

医療におけるAIの活用について、

厚生労働省の「保健医療分野における

AI活用推進懇談会」では、

以下の6つを重点領域として挙げています。

① ゲノム医療

② 画像診断支援

③ 診断・治療支援

④ 医薬品開発

⑤ 介護・認知症

⑥ 手術支援

このうち、2025年現在で活用度が高い②と③の具体例をご紹介します。

画像診断支援

「画像診断支援」は、医療AIの恩恵を

最も手軽に受けることのできる分野です。

胸部レントゲン写真やCT画像、

さらに大腸内視鏡検査などの分野で、

得られた画像をAIが解析し

病変の可能性を示唆するシステムがすでに実用化されています。

また、2022年の診療報酬改定より保険収載されています。

診療支援

クリニック経営者にとって

最も身近な医療AIの活用例が、

「診療支援」の分野です。

例えばAI音声認識によって診察中の会話を

リアルタイムでテキスト化し、

電子カルテ入力を支援するシステムや、

タブレットやスマートフォンを使った

AI問診による問診の自動化、

診療情報提供書や診断書などといった

書類の作成がすでに実用化されています。

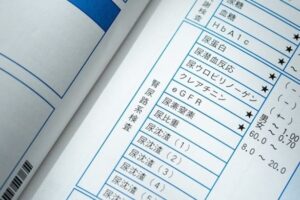

注目したいのは、レセプトチェックのAI化です。

レセプトチェックは開業医にとって

収入に直結する非常に重要な作業です。

しかし、膨大な書類を細かく点検することは

手間と時間とお金がかかるものです。

さらに人力ではどうしても見落としや誤入力などが発生します。

すでに複数の企業から

多数のAIレセプトチェッカーが

販売されており、中には自院のレセプトを

読み込ませることで自院の特徴を

学習できるソフトも出ています。

クリニック経営にとっての医療AI導入メリット

いろいろな医療AIが開発されていますが、

クリニック規模の医療機関には

必要ないのではないか、という疑問を

お持ちの方も多いかと思います。

ここでは、クリニック経営において

医療AIがもたらすメリットをご紹介します。

業務効率の改善

外来の混雑や時間の制約が

大きいクリニックにとって、

AIは業務の効率化に大きく貢献します。

特にカルテ入力や問診業務、

書類作成、レセプトチェックなど

事務作業の負担を軽減することで、

診療の質を保ちながら

ゆとりを持ったクリニック運営が可能になります。

医療の質の向上

医療AIは大量の医学的知識や

統計データをもとに判断を行うため、

診断の補助として活用できます。

特に専門外の疾患を疑う際に、

ヒントとなる情報を提供してくれます。

また画像診断AIの精度は上がり続けており、

特に胸部CT検査や消化管内視鏡検査の際に有用です。

医師一人で診療するクリニックにおいては、

将来的にはダブルチェックとしての医療AIの活用も期待されます。

患者満足度の向上

医療AIの導入によって恩恵を受けるのは

医療スタッフだけではありません。

患者さんにもメリットが生まれます。

例えば、業務効率の改善や

予約管理AIによる待ち時間の短縮、

AIが作成したわかりやすい説明資料や

個別化された健康指導による病状の改善

などが挙げられます。

結果として、リピーターの増加や

口コミの向上にもつながるでしょう。

医療AI導入時の注意点

使いこなせば非常に便利な医療AIですが、

もちろん導入には注意点もあります。

1番問題となる点がコスト面です。

現在利用できる医療AIサービスは、

ほとんどの場合、導入時の初期費用や月額利用料が発生します。

そのため、効果とコストのバランスを見極める必要があります。

また2025年5月時点では、

診断の精度に少々問題があります。

医療AIは万能ではなく、

誤判断や不確かな文献の引用などが起こりえます。

最終的な判断は医師が行う必要があり、

医療AIが下した判断によって実施した

医療行為の法的責任は、医師が負うこととなります。

さらに、個人情報の保護についての懸念があります。

特にクラウド型AIを使う場合は要注意です。

患者さんのデータなどが

クラウド側のサーバに保管されるため、

データ漏洩などの被害にあわないために、

個人情報保護法や医療情報ガイドラインに

準拠したものを選ぶ必要があります。

まとめ:小さな一歩から始めてみる

いきなり大がかりなシステムを導入する必要はありません。

まずは無料トライアルや

システムなどのデモをうまく活用し、

自院に合うものを探すとよいでしょう。

クリニック経営にとっても、

医療の質向上の面でも、

AIはこれからの時代を乗り切るための強い味方になるはずです。

医師 M.M.