医療現場では、患者さんに対する

情報提供が非常に重要です。

しかし、忙しい診療の中で、

十分な説明時間の確保は簡単ではないでしょう。

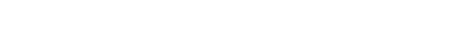

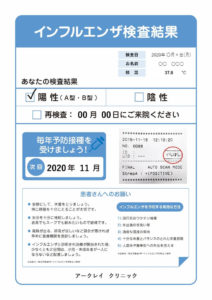

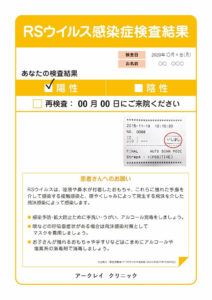

そこで役立つのが、患者さん向けの

パンフレットやリーフレットです。

パンフレットやリーフレットなら、

患者さんに必要な情報を効率的に伝えられ、

説明時間の短縮だけでなく、

患者さんの理解度向上にも効果的です。

今回は、患者さん向けのパンフレットや

リーフレットの作成方法について、

着手する前におさえておきたいポイントを

3つのステップにわけて解説します。

ステップ1…目的の明確化:患者さんが求める情報とは?

最初に、パンフレットやリーフレットを

作成する目的を明確にしましょう。

ポイントは目的を具体的にすることです。

どのような場面で、

どのような効果を生み出すために、

パンフレットやリーフレットを使うのか、

はじめに情報の整理をしておきましょう。

たとえば、内視鏡検査についての

パンフレットを作る場合です。

患者さんに「検査の流れや持ち物を案内する」情報でも、

次の2つのパターンでは伝え方が

大きく違ってきます。

パターン1

- 受診を迷っている人に不安な部分を解消してもらうため

パターン2

- 検査で来院する前に事前の約束事や持ち物を忘れないため

また、対象を特定することも大切です。

高齢の患者さん、現役世代の患者さん、

慢性疾患の患者さんなど、

対象となる患者さんの層によって

必要な情報や表現方法が異なるため、

そのニーズに応じた内容が求められます。

海外の患者さんが来院するクリニックでは、

英語表記のリーフレットや

パンフレットを用意するのも

良いかもしれません。

ステップ2…構成案の作成:患者さんが理解しやすい情報量は?

目的を明確化できたら、

構成案を作りましょう。

患者さんが理解しやすいコンテンツを

作成するためには、

情報を整理し、重要なポイントを

絞ることが大切です。

また、長文を避け、箇条書きや

番号付きリストを使って要点を明確にします。

これにより、患者さんは

必要な情報を素早く把握できるようになります。

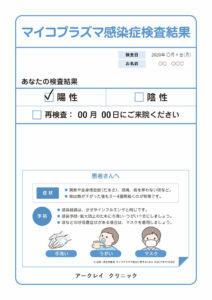

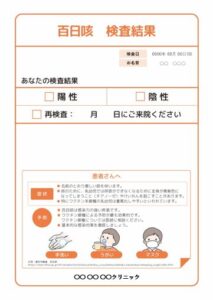

さらに、視覚的要素を活用することも効果的です。

イラストやグラフを用いることで、

情報を視覚的に伝えやすくなり、

患者さんが理解しやすくなります。

特に、複雑な情報や統計データを

説明する際には、視覚的なサポートが有効です。

ステップ3…デザインの工夫: 患者さんが読みやすい配置と配色は?

構成案ができたら、

デザインに落とし込みます。

パンフレットやリーフレットのデザインは、

情報の伝達において重要な要素です。

効果的なレイアウトを考え、

読みやすいフォントとサイズを

選ぶことが基本です。

また、余白をしっかり取るようにすると、

視認性を高めることができます。

カラースキーム(色彩設計)の選定も重要です。

色使いに注意を払い、

コントラストを考慮することで、

視認性を向上できます。

カラーは、

- ベースカラー(基本となる薄いカラー)

- アソートカラー(ベースカラーを引き立てるカラー)

- アクセントカラー(彩りを加えるカラー)

の3色に絞るのが基本です。

特に背景色と文字色の組み合わせを

工夫することで、読みやすさが格段に向上します。

カラーの詳細はこちらをご参照ください。

⇒参照元:各務原市「色彩の基礎知識」PDF (P5~6)

フィードバックと改善:継続的な質の向上

パンフレットやリーフレットの効果を

最大化するためには、

見直しが欠かせません。

フィードバックを収集し、

改善を重ねるようにしましょう。

初めて作成したパンフレットの場合は、

スタッフや一部の患者さんに試してもらい、

意見をもらうことで、実際の効果を測ることができます。

集まった反応をもとに、

内容やデザインを見直し、

次回のバージョンに活かすことが重要です。

継続的な改善を行うことで、

より質の高い情報提供が可能になります。

<Point>

作成したパンフレットやリーフレットには

バージョン番号を付けておくと、最新の

ものなのかどうか管理がしやすくなります。

プロに依頼する方法も

デザインや文章のプロに依頼することで、

専門知識を活かした質の高いコンテンツを作成できます。

例えば医療ライターは、

医療に関する豊富な知識と経験があり、

正確で信頼性の高い情報と

読みやすい文章を提供することが可能です。

医療従事者が本来の業務に集中できる時間を

確保するためにも、プロに任せることは有効です。

依頼の流れとしては、まず

インターネット検索などで

医療ライターを探してコンタクトを取り、

患者さんに提供したい情報を

ライターに具体的に伝えることから始まります。

その際、ターゲットや伝えたいメッセージを

しっかりと共有することがポイントです。

また、過去の作品や評価を確認することで、

依頼前に期待できるクオリティを把握できるでしょう。

まとめ

患者さん向けパンフレットや

リーフレットを作成することで、

説明時間の短縮と患者さんの理解度向上が

実現できるでしょう。

自院で作成するか、

医療ライターに依頼するかは、

予算や内容、製作時間などによって

考慮するとよいかもしれません。

患者さん向けパンフレットや

リーフレットは、医療機関の

ブランディングにも寄与します。

患者向けの情報提供の質を高めるために、

パンフレットやリーフレットの活用を

積極的に検討してみてはいかがでしょうか。

看護師 S.H

※各種ダウンロード後に、編集してご使用ください。

Section Title