外来診療や健診で遭遇する頻度の高い

「低アルブミン血症」。

栄養不良のほか、肝疾患や腎疾患、

慢性炎症など多岐にわたる病態の

サインであることが知られています。

高齢者や慢性疾患の患者さんでは、

軽度のアルブミン低下でも

予後に影響することもあります。

そこで今回は、

関連学会ガイドラインをもとに、

低アルブミン血症で疑うべき

疾患と鑑別のポイントを解説します

低アルブミン血症とは

アルブミン(Alb)は、

血漿中で最も多い蛋白質で、

膠質浸透圧の維持や

ホルモン・薬剤などの輸送、

毒物の中和作用といった役割を持ちます。

アルブミンの基準値は4.1~5.1 g/dLで、

この範囲を下回った状態が「低アルブミン血症」です。

低アルブミン血症の背景には、

出血、消化器疾患、栄養不良、

慢性疾患、炎症、悪性腫瘍など

多様な病態が隠れている場合があります。

特に高齢者や慢性疾患の患者さんでは、

低アルブミン血症が

予後不良因子となることが知られており、

早期の原因検索が必要です。

参照元:日本臨床検査医学会「臨床検査のガイドラインJSLM2024」PDF

日本輸血・細胞治療学会「科学的根拠に基づいたアルブミン製剤の使用ガイドライン(第 2 版)」

<アルブミン検査を院内で!>

低アルブミン血症で疑うべき主な疾患と病態

低アルブミン血症において、

考えられる主な原因疾患と病態は

以下の5つです。

1. 栄養不良

アルブミンは、摂取不足や消化吸収障害によって低下します。

嚥下障害、食欲不振、独居による

食事量減少のほか、

胃切除後や炎症性腸疾患などの

吸収不良症候群も鑑別に含まれます。

ただし、アルブミン単独では

炎症や疾患の影響を受けやすいため、

総合的な栄養評価が必要です。

2. 肝疾患

アルブミンは肝臓で合成されるため、

慢性肝炎、肝硬変などの進行で低下します。

日本消化器学会・日本肝臓学会の

「肝硬変診療ガイドライン」では、

低アルブミン血症は

予後因子として重視され、

Child-Pugh分類(肝硬変の重症度分類)にも

組み込まれています。

3. 腎疾患

ネフローゼ症候群や慢性腎不全(CKD)では、

尿中への蛋白漏出により、

アルブミン値が低下します。

特に、CKDの患者さんに

低栄養、慢性炎症、心血管病の

3つが合併したMIA症候群は、

予後不良な病態を指します。

4. 消化器疾患

蛋白漏出性胃腸症では、

アルブミンの喪失が起こります。

胃ポリポーシスやびらん性胃炎、

クローン病、潰瘍性大腸炎、悪性腫瘍などが

原因疾患として挙げられます。

5. 炎症反応

感染症、外傷、手術などで炎症が起こると、

肝臓におけるタンパク質合成の

優先順位付けが行われ、

アルブミン合成が抑制されます。

また、炎症に伴う毛細血管の

透過性亢進によっても、

一過性にアルブミンが低下します。

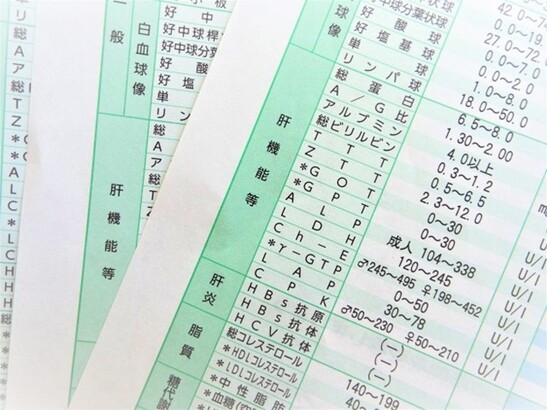

鑑別に役立つ検査と評価方法

低アルブミン血症の

原因疾患・病態の鑑別方法は

以下のとおり4つ挙げられます。

1. 血液検査

- A/G比:グロブリン増加があれば膠原病や悪性腫瘍、多発性骨髄腫などを疑います。

- 肝機能(AST、ALT、ALP、T-Bil):肝障害や胆道疾患の評価に有用です。

- 腎機能(CRE、UN)、尿蛋白:腎疾患の評価や蛋白漏出性胃腸症の鑑別に不可欠です。

- 炎症マーカー(CRP):炎症性疾患の合併を示唆します。

2. 身体所見と病歴

浮腫、腹水、黄疸、体重減少、

食欲低下の有無を確認します。

既往歴や薬剤歴も鑑別の手がかりになります。

3. 栄養リスク評価ツール

栄養リスクのスクリーニングには

以下のツールが用いられます。

・MUST

・NRS-2002

・MNA-SF

これらのツールで

栄養リスクがあると判定した人に対し、

体重減少・筋肉量・食事摂取量・炎症の

有無を評価し、低栄養診断を行います。

4. 画像検査

腹部超音波検査は、

肝硬変所見や腹水の有無を確認でき、

腎疾患や腫瘤性病変の除外にも有用です。

低アルブミン血症の原因究明が患者さんの予後改善に有用となる

低アルブミン血症は、

栄養不良から肝疾患、腎疾患、

炎症まで多くの疾患が背景にあります。

原因を見極めて治療することが

予後改善につながるため、系統的な鑑別と

必要なタイミングでの専門医連携を行い、

早期発見・早期介入を心がけることが重要です。

看護師S.H